Negli ultimi decenni, l’Europa si è trovata a dover affrontare una delle sfide più complesse e controverse della sua storia moderna: l’immigrazione. Con flussi migratori che provengono da ogni angolo del mondo, l’Unione Europea ha cercato di strutturare una politica comune, volta a gestire l’accoglienza, l’integrazione e la sicurezza. Tuttavia, mentre alcuni Paesi hanno vissuto momenti di collaborazione e innovazione, altri hanno subito le conseguenze di scelte inadeguate e divisioni interne. In questo articolo, esploreremo i successi e i fallimenti della politica europea sull’immigrazione, analizzando le misure adottate, le reazioni dei vari Stati membri e gli impatti sulle vite di milioni di persone.Dalla solidarietà alla crisi, il cammino dell’Europa in questo complesso ambito solleva interrogativi cruciali sullo stato attuale e futuro della società europea.

La politica europea sull’immigrazione: successi e fallimenti nella gestione dei flussi migratori

Negli ultimi anni, la politica europea sull’immigrazione ha vissuto un periodo di intensi dibattiti e cambiamenti. Le sfide legate ai flussi migratori sono aumentate, richiedendo una risposta collettiva da parte degli Stati membri. A fronte di questa esigenza, l’Unione Europea ha cercato di strutturare una politica comune, ma non senza difficoltà.

Tra i successi della politica europea, va menzionato il Regolamento di Dublino, che ha stabilito norme per determinare quale Stato membro sia responsabile per l’esame delle domande di asilo. L’idea di base è quella di evitare che un richiedente asilo possa “navigare” tra diversi paesi per ottenere il miglior trattamento possibile. Tuttavia, questo meccanismo ha incontrato diverse criticità, poiché spesso i paesi di confine si sono trovati sotto pressione eccessiva.

Un altro punto positivo è l’implementazione del Programma di reinsediamento per i rifugiati, che ha permesso a migliaia di persone vulnerabili di trovare protezione in Europa. Nonostante i risultati siano stati parziali, l’iniziativa ha dimostrato un impegno verso la solidarietà e la responsabilità condivisa tra i paesi membri contro le crisi umanitarie.

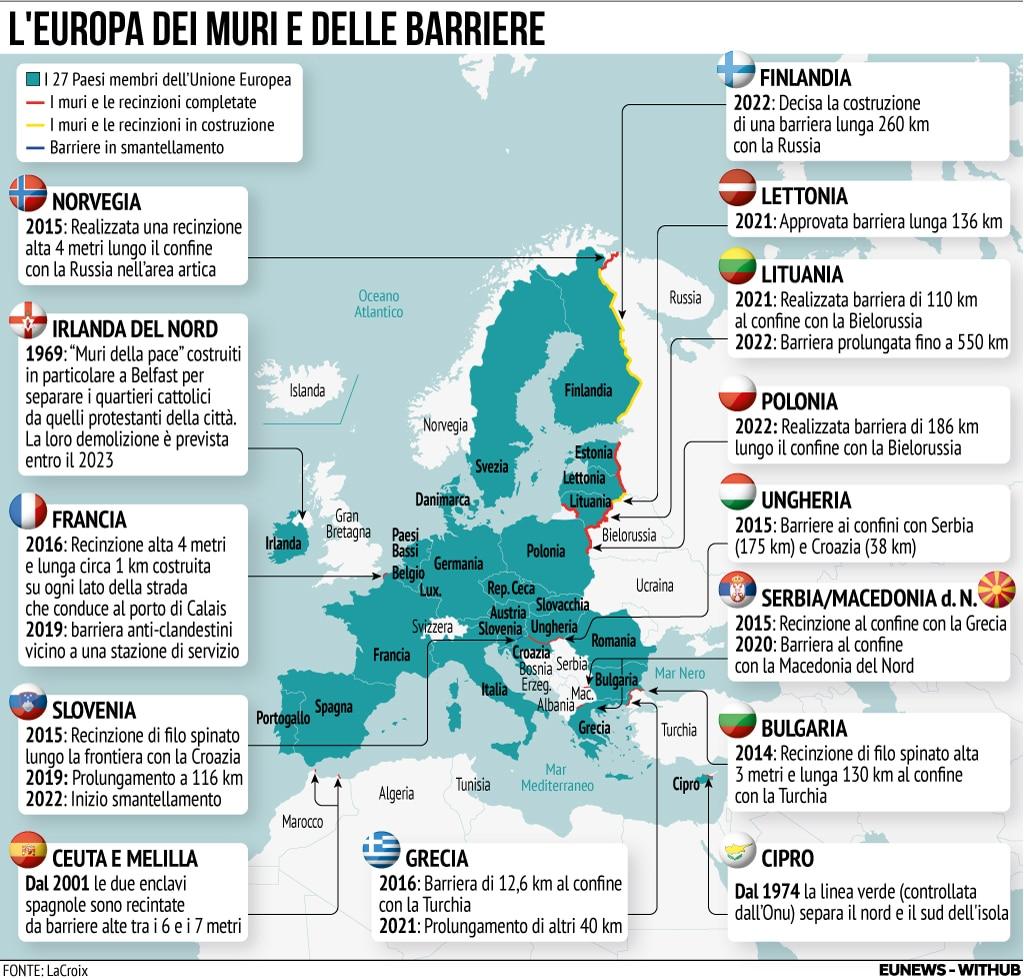

tuttavia, i fallimenti sono emersi in modo evidente, con la crisi migratoria del 2015 che ha evidenziato le lacune nella gestione dei flussi migratori. La mancanza di una risposta coordinata ha causato disparità tra i paesi dell’Unione, alcuni dei quali hanno chiuso le porte ai migranti, creando tensioni politiche interne e disparità nei diritti dei rifugiati.

Un’altra criticità è rappresentata dalla proliferazione delle politiche di esternalizzazione. Molti paesi dell’UE hanno stipulato accordi con nazioni terze, come la Turchia, per fermare i flussi migratori. Queste pratiche sollevano interrogativi etici, in quanto spesso vengono trascurati i diritti umani dei migranti in tali paesi.

Inoltre, l’approccio europeo ha mostrato lacune nella protezione delle persone vulnerabili, come le donne e i bambini, che sono particolarmente a rischio durante i viaggi migratori. È imperativo garantire che le politiche non solo affrontino la quantità di migranti ma anche la loro sicurezza e benessere.

Un altro aspetto critico è la questione della comunicazione e della percezione del fenomeno migratorio. L’uso di un linguaggio incendiario da parte di taluni media ha alimentato paura e diffidenza verso i migranti, contribuendo a un clima di polemica e intolleranza.Questo ha influenzato le politiche pubbliche e ha spesso portato a misure repressive anziché accoglienti.

la politica europea sull’immigrazione presenta un panorama complesso, caratterizzato da successi indubbi, ma anche da fallimenti evidenti che richiedono una riflessione profonda e una ristrutturazione delle strategie adottate. È fondamentale che l’Unione Europea riesca a coniugare sicurezza e solidarietà, in modo da affrontare le sfide globali con umanità e comprensione.